Махачкала – город довольно новый, ему всего 166 лет, но учитывая богатую историю народов, проживающих на территории Дагестана, нам есть что показать, «продемонстрировать на экспозиции» богатство культурных реквизитов, ценностей и предметов исторической памяти. Именно поэтому в 2006 году был открыт Музей Махачкалы. Сейчас учреждение функционирует в качестве подразделения Управления культуры Администрации г. Махачкалы. Сегодня музей привлекает горожан и гостей столицы не только своими экспонатами, но и особенной подачей материала. О том, как сегодня живут городские культурно-исторические институты, нам рассказывает Наида Дибирова – директор Музея Махачкалы.

Махачкала – город довольно новый, ему всего 166 лет, но учитывая богатую историю народов, проживающих на территории Дагестана, нам есть что показать, «продемонстрировать на экспозиции» богатство культурных реквизитов, ценностей и предметов исторической памяти. Именно поэтому в 2006 году был открыт Музей Махачкалы. Сейчас учреждение функционирует в качестве подразделения Управления культуры Администрации г. Махачкалы. Сегодня музей привлекает горожан и гостей столицы не только своими экспонатами, но и особенной подачей материала. О том, как сегодня живут городские культурно-исторические институты, нам рассказывает Наида Дибирова – директор Музея Махачкалы.

– Наида Халидовна, есть у нас города – исторически архитектурные памятники. Города-музеи, у которых история древняя и интересная. Но Махачкала к их числу не относится: она лишь сегодня приобретает свои первые исторические очертания. Что же вы демонстрируете в качестве экспонатов?

– Наида Халидовна, есть у нас города – исторически архитектурные памятники. Города-музеи, у которых история древняя и интересная. Но Махачкала к их числу не относится: она лишь сегодня приобретает свои первые исторические очертания. Что же вы демонстрируете в качестве экспонатов?

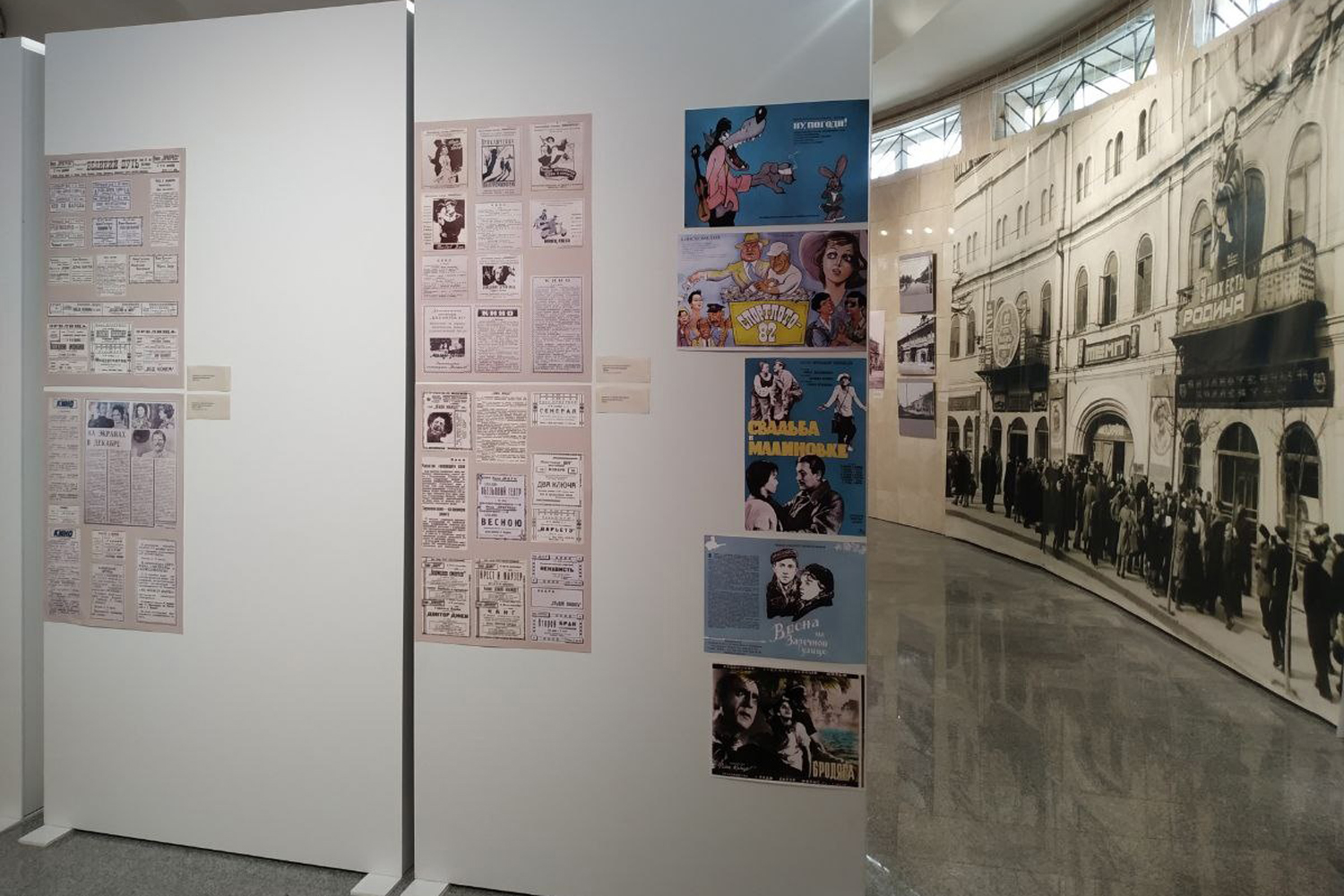

– Кстати, для начала я хочу отметить, что в этом году исполнилось 16 лет, как у нашего города появился свой музей – Музей истории города Махачкалы. Это своеобразный рубеж, требующий подведения определенных итогов. За эти годы музей сильно изменился, расширил сферу интересов и наработал крепкую репутацию современной культурной институции. Значительно пополнились наши фонды и коллекции, благодаря чему в настоящее время он является главным хранителем городского культурно-исторического наследия. Я хочу поблагодарить наших работников: за прошедшие годы сотрудники музея провели масштабные мероприятия по выявлению экспонатов и пополнению коллекций: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, археологии, почтовой открытки, предметов быта горожан. Поэтому, помимо экспертности, я бы хотела отметить удивительную преданность моих коллег своей работе.

– И что же удалось «выловить», чем вы можете гордиться?

– Ну, например, сегодня в наших музейных фондах хранится самое большое собрание предметов дагестанского изобразительного искусства по теме города в хронологии от 1950-х годов до сегодняшнего дня. А кроме того, в фонды музея закуплены полотна А.И. Августовича, Г.П. Конопацкой, К.Ф. Власовой, А.М. Ягудаева, М. Кажлаева, и это далеко не весь перечень; мы с особым тщанием выбирали эти «жемчужины», но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а в презентации работы музея – так особенно.

– А что по дагестанской истории? Есть особо ценные экспонаты?

– Вот как раз-таки говоря о значительных собраниях, нужно упомянуть дореволюционные почтовые открытки с видами городов и аулов Дагестана и собрание работ «наивного» художника Анвара Саидова (1938 – 2009 гг.).

– В чем же «наивность» автора полотен?

– В чем же «наивность» автора полотен?

– Нет, вы не поняли. «Наивными» называются работы, выполненные художником-любителем, не получившим специального образования. Нужно понимать, что очень долго Дагестан развивался как закрытая этнокультура; наши певцы, ремесленники, художники и другие творческие единицы – это зачастую люди, пришедшие в профессию по зову сердца, как самоучки. Вообще, конечно, остается только удивляться талантливости нашего народа, особенно в прикладном искусстве.

Именно поэтому большое внимание в стратегии своего развития Музей Махачкалы уделяет выстраиванию партнерских связей и складыванию дружественных отношений с различными культурными и научными институциями. Среди главных партнеров музея значатся Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, Центральный государственный архив РД, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Национальный музей РД им. А. Тахо-Годи. Яркие партнерские проекты были реализованы совместно с Музеем истории города Тбилиси и Национальным архивом Грузии, ГЦТМ им. А. Бахрушина, Музеем архитектуры им. А. Щусева, национальными театрами Республики Дагестан.

В своей работе музей ориентирован на осуществление межинституциональных и междисциплинарных проектов и параллельных программ. Мы привлекаем экспертов из различных областей культуры и науки. В поисках инвестиций музей неоднократно становился победителем республиканских и общероссийских грантовых конкурсов: гранты Главы Республики Дагестан, Союза музеев России, Благотворительного фонда Владимира Потанина, музейно-театральной лаборатории THEATRUM 2019.

– Что это значит?

– Что это значит?

– Это значит, что работа музея – это большое, широкое и полномасштабное сотрудничество. Музей не может существовать как отдельно взятый организм; он просто растеряет свою индивидуальность и актуальность. Коллекции должны пополняться; необходима демонстрация свежих выставочных работ, закупка новых предметов искусства. При этом важно оставаться «в тренде». По сути, музей выполняет широкую общественную работу, помимо своей образовательно-просветительской миссии.

– Что-то конкретное по подобным проектам рассказать можете?

– Помимо выставочной работы, Музей Махачкалы проводит циклы научно-просветительских семинаров «Городские чтения». Это открытые занятия, предоставляющие возможность получения концентрированной информации по истории и культуре Дагестана от ведущих специалистов и профессионалов: историков, искусствоведов, журналистов, художников.

Важна и существенна в музее издательская составляющая. Большая часть выставок сопровождается изданием буклетов или альбомов, которые презентуются широкой публике, в том числе и на ежегодном книжном фестивале «Тарки-Тау». Кстати, несмотря на свою скромную историю, мы уже заработали Гран-при за свое издание «Альбом капитана Никитина. Гуниб, 1909». Это было в 2019 году.

НЕ ПРОСТО «ТОЧКА НА КАРТЕ»

– Какое отношение у вас, как у директора, к своей работе?

– У меня несколько философский подход. Важно понимать, что музей – не только культурная институция, он действует еще и в пространстве социальных задач, реагирует на «новые вызовы», предлагает актуальные форматы участия музея в их решении. Для Дагестана в настоящее время таким «вызовом» стал резко возросший туристический интерес к республике. В свете этого нового для республики и ее столицы явления музей предложил на грантовый конкурс Фонда Владимира Потанина масштабный исследовательский проект – «Махачкала: инструкция по применению», который и стал победителем программы «Музей без границ». Основная идея проекта – выявить и визуализировать феномены городской культуры, ценные не только для местного сообщества, но и для туристов. С помощью множества музейных сервисов, таких как издание очерков по истории и культуре города, арт-резиденции, лаборатории, дизайна, мы вместе с экспертами и участниками проекта будем изучать культурно-историческое наследие и пространство города и постараемся ответить на вопрос: «Что интересного в Махачкале? Какой новый опыт можно здесь пережить?»

Именно таким вопросом задается турист, выбирая для себя новую локацию. Но в случае с Махачкалой в поисковике всплывает довольно скучный набор стереотипных «достопримечательностей»: памятники, улицы, здания. Не хватает живых современных историй, событий, креативных пространств, способных подчеркнуть местный колорит, особую культуру. По данным Минтуризма Дагестана, за прошлый год республику посетило 1 млн 200 тыс. человек. Все они приезжают сначала в Махачкалу (аэропорт, ж/д вокзал), но здесь не задерживаются, а уезжают сразу в горные районы.

Именно таким вопросом задается турист, выбирая для себя новую локацию. Но в случае с Махачкалой в поисковике всплывает довольно скучный набор стереотипных «достопримечательностей»: памятники, улицы, здания. Не хватает живых современных историй, событий, креативных пространств, способных подчеркнуть местный колорит, особую культуру. По данным Минтуризма Дагестана, за прошлый год республику посетило 1 млн 200 тыс. человек. Все они приезжают сначала в Махачкалу (аэропорт, ж/д вокзал), но здесь не задерживаются, а уезжают сразу в горные районы.

Даже местные туроператоры убеждены: в Махачкале смотреть нечего, Дагестан – это горы, море, пляж. В Махачкале турист останавливается между прочим, а потом из воспоминаний остаются лишь недорогие столовые, доступный сервис и масса кофеен. Да, это в некотором роде тоже современная история и городской ландшафт, но такой взгляд иноземца свидетельствует о том, что у нас нет культуры экскурсий!

Поэтому, к большому сожалению, столица остается транзитным городом, а ее «места силы» отсутствуют на картах туристических маршрутов. Такая ситуация связана с тем, что для многих «махачкалинцев» город – «чужой»: за последние 40 лет численность населения Махачкалы увеличилась втрое, но большой процент населения – это горожане в первом поколении, у которых нет воспоминаний о городе, они не знают его историю, незнакомы с городской культурой. Это, на наш взгляд, и определяет то, что Махачкала воспринимается только как точка на карте, а туристические потоки направляются в горы, родные аулы.

Музею же важно рассказать и показать «НАШ ГОРОД» – разный, контрастный, живой, любимый. Он надеется объединить в своем проекте потенциал большого количества заинтересованных людей (ученые, искусствоведы, художники, туроператоры, гиды, дизайнеры, предприниматели), что позволит достичь кумулятивного эффекта и сформировать модель тесного сотрудничества музея и городских сообществ. Это сотрудничество поможет нам выработать новые механизмы и форматы интерпретации наследия как ресурса развития территории.

– Ну опять-таки не многого ли мы хотим от города, которому чуть более полутора столетия?

– Ну опять-таки не многого ли мы хотим от города, которому чуть более полутора столетия?

– Махачкала обладает большим арсеналом скрытых и явных символов идентичности: это великие люди, что оставили свой след как в нашей истории, так и в мировых анналах (Ф. Нансен, Е. Гвоздев, старик Ивнинг), потом не стоит забывать про уникальные географические локации (озеро Ак-Гель, гора Тарки-Тау, бархан Сары-Кум), дома-метафоры – дом-корабль, национальную кухню (чуду, урбеч, махачкалино). В своем проекте музей предлагает изучить и актуализировать эти феномены городской культуры, определяющие ценность места.

Знаете, в последние годы молодежь Махачкалы приобретает особый новомодный стиль. Они интересуются историей; они вдумчивы, читают, изучают, познают… они неравнодушны к общественной жизни. Наконец я вижу юношей и девушек, увлеченных творчески – они активно посещают и экскурсии, и лекционные занятия, и сами готовы к сотрудничеству. Это же здорово! Это не только посетитель музея или будущий его работник – это еще и тот творческий потенциал, который в скором времени наверняка пополнит наши коллекции новейшей истории Махачкалы своими работами.

В заключение я хочу отметить, что музей приглашает к соучастию в наших проектах и надеется, что они будут интересны всем, кого вдохновляет наследие, кто видит в нем ресурс для своего бизнеса, творчества, кто ищет смыслы в окружающем пространстве. Давайте вместе посмотрим на город сквозь призму культурных кодов, которыми он готов поделиться, если ты захочешь его понять, а значит – полюбить.

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА