Город Собинка, что во Владимирской области, небольшой, там проживает сегодня около 20 тысяч человек. А чуть больше 200 лет назад эти места считались непроходимыми из-за густых лесов и болот.

Но в середине XIX века фабриканты братья Лосевы затеяли на пустоши строительство прядильно-ткацкой фабрики, которая со временем стала крупнейшей во Владимирской области. Вместе с фабрикой строились дома для рабочих. Так возник сначала поселок, а потом и город.

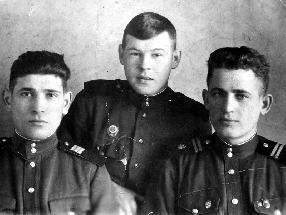

Ткацкое дело стало главным для многих, в том числе и для супругов Галкиных – Василия Ефимовича и Клавдии Степановны, родителей ветерана Великой Отечественной войны Евгения Галкина.

Василий Ефимович был инженером, Клавдия Степановна – ткачихой.

Трудились на ткацкой фабрике, которая в советское время получила название «Коммунистический авангард».

Евгений Васильевич, который родился в Собинке, городок не запомнил, слишком мал был. А вот Истру в Московской области, куда привезли его родители и где он прожил до 17 лет, вспоминает с душевной теплотой.

ФАБРИКА ИМ. III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

– Родители переехали в Истру на новую работу на местной ткацкой фабрике, – рассказывает Евгений Васильевич, – мне было 7 лет, там я пошел в школу.

Места великолепные: река Истра, леса. Родители целыми днями на работе, а нам с братом Сергеем раздолье, гуляй – не хочу!

Помню, в городе находился Новоиерусалимский монастырь, где мы с ребятами облазили каждый уголок, сегодня там расположен музей.

Мама моя, Клавдия Степановна, женщина крупная, величавая всегда носила красную косынку, покрывавшую ее роскошные косы до пояса. Она сочиняла стихи, песни, любила выступать со своими произведениями перед соседями.

Отец тоже был музыкальным человеком, играл на гармони, подпевал маме.

Во время войны, когда я уже был на фронте, родителей пригласили на работу в Дагестан налаживать новое оборудование на фабрике им. III Интернационала. Они потом мне рассказывали, что случайно в Москве встретили своего знакомого, директора этой фабрики по фамилии Тахтаров, который и уговорил на переезд.

Родителям предоставили в Махачкале 2-комнатную квартиру. Отец, будучи начальником цеха, занимался оборудованием, мама, как передовая ткачиха, обучала работниц обслуживать сразу несколько станков.

На фабрике было очень шумно, мама бегала по цеху, стараясь перекричать производственный шум, потому и дома говорила громко.

Хорошая была фабрика, жаль, что сегодня она больше не существует…

Действительно, фабрика им. III Интернационала – отдельная, яркая страница в истории Махачкалы. В 1900 году в тогдашнем Петровске было завершено строительство крупнейшего предприятия города – бумагопрядильной фабрики «Каспийская мануфактура», впоследствии получившей название им. III Интернационала. Располагалась фабрика на ул. Магомеда Ярагского. Раньше – ул. 26 Бакинских комиссаров.

Предприятие было самым крупным на Северном Кавказе, где производилась бязь из хлопка, привезенного из Средней Азии. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика, получившая на некоторое время прежнее имя – «Каспийская мануфактура», была ликвидирована по решению Арбитражного суда в 2003 году.

ГАУБИЦЫ И СЛЕПАЯ ЛОШАДЬ

К началу войны 1941 года Евгению Васильевичу исполнилось 15 лет. Лето, каникулы, купание с ребятами в реке – такими остались в памяти эти жаркие дни. В сентябре, как обычно, пошел в школу.

– Немецкий язык я всегда не любил, ну а как началась война – не было предела ненависти к этому предмету, – вспоминает Евгений Васильевич. – Но время шло, к концу 1943 года мне было уже неполных 17 лет, и в ноябре пришла повестка на призыв в действующую армию.

Помню, собрали нас, новобранцев, на вокзале, ждем, пока погрузят в теплушки. А холод был собачий. Мама сняла свое пальто и накинула мне на плечи… Сама осталась в легоньком платьишке и бурках (разновидность валенок. – Прим. «МИ»).

Повезли нас в направлении Курска. Там переодели, побрили – и в часть. А попал я в артиллерийскую часть, где были гаубицы – пушки на конной тяге (тип артиллерийского орудия для навесной стрельбы с закрытых огневых позиций вне прямой видимости цели. – Прим. «МИ»).

Выделили мне лошадь по кличке Сильва. Я за ней ухаживал, мыл, чистил. Потом заметил в ее поведении что-то странное: как-то неправильно она ставила передние ноги, не оборачивалась по сторонам.

Однажды подошел и перед мордой помахал руками, лошадь не отреагировала: она оказалась слепая. Тогда ведь забирали из колхозов подряд всех лошадей, не смотрели – здоровая или больная…

На Сильве я ездил в разведку, чтобы узнать расположение вражеских войск.

Брал с собой бусоль (специальный вид компаса. – Прим. «МИ») и вперед, к немецким позициям. Я разглядывал через прибор цель и передавал данные на батарею, куда именно им нужно стрелять. Так, по моим данным, начинался обстрел.

Где-то под Киевом мы попали под бомбежку. Меня ранило осколком в лицо и оглушило. После полученной контузии у меня на всю жизнь проблемы со слухом.

А тогда меня поместили в палаточный госпиталь, долго лечили. Когда выздоровел, оказалось, что часть уже ушла на Запад. Главный врач госпиталя решил меня оставить при себе. Дал мне полуторку (грузовой автомобиль ГАЗ-АА на базе Форд-АА. – Прим. «МИ») и сказал: «Садись за руль, будешь водителем!» Я же никогда машину не водил, честно говоря, и права получил только через несколько лет. Но что делать? Автомобиль оказался легким в управлении, так и шоферил дальше по фронтовым дорогам.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Великая Отечественная меж тем подходила к концу. Но оставался еще неразбитым враг – милитаристская Япония. В августе-сентябре 1945 года на Дальнем Востоке начались вооруженные конфликты. Бойцов, победивших немецкий фашизм, эшелонами стали отправлять на новую войну.

– Как-то заходит к нам в казарму замполит и говорит: «Ну что, бойцы, будем японцев бить?» Мы, молодые, веселые хором: «Будем!» Погрузили нас в эшелоны и отправили в Манчжурию, – рассказывает Евгений Васильевич. (Манчжурия – историческая область на северо-востоке Китая. – Прим. «МИ»).

– Дали мне маленькую амфибию, на которой помещалось всего 4 человека – в конце войны в Советском Союзе появились американские плавающие автомобили по ленд-лизу (государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам боеприпасы и технику. – Прим. «МИ»).

Были еще и большие амфибии, на которых можно было перевезти 30 бойцов.

Через озеро Ханка, что на границе Приморского края и провинции Хэйлунцзян Китая проникли мы на вражескую территорию.

Из небольшого городка на подступах к Харбину выбивали японцев три раза – то мы их, то они нас. Когда проезжали через мост, ведущий к городу, увидели, что на выступающих частях шпал повешены наши бойцы… Еще больше злость взяла. Много там погибло наших.

С небольшими уже боями прорвались в город Харбин. А там полно русских было. Пошли на базар, а везде слышится русская речь.

После революции там нашли приют белогвардейцы со своими семьями. Правда, когда мы вошли, они куда-то сбежали. Ну а женщин и детей мы не обижали.

Поселили нас в местной школе. Пищу мы готовили на дровах. Выйдем на улицу, наберем китайцев. Дадим им в руки топоры и пилы: работайте, товарищи!

Конечно, некоторые бойцы расслаблялись от спокойной жизни. Помню, нашли мы как-то цистерну с древесным спиртом. Кто его выпил – через 2-3 часа чернели и умирали…

Из Харбина отправили нас в Благовещенск. Там прикомандировали к местной больнице. А холодно уже было, зима. Так мы через Амур переправлялись в Китай и там разбирали железную дорогу. Деревянные шпалы рубили на дрова и везли назад отапливать больницу. Так прошло еще несколько лет. В 1950 году меня демобилизовали, и я отправился к родителям, которые жили в Махачкале.

ДАГЕСТАН

Так Евгений Васильевич впервые увидел Махачкалу. Хоть повидал он на своем веку множество стран и городов, но бывший Петровск поразил своим своеобразием и непохожестью. Глинобитные одноэтажные домики, пыльные улицы между горами и морем, своеобразный восточный колорит с неповторимой горской экзотикой.

Махачкала не пострадала от немцев, это был прифронтовой город, приютивший тысячи беженцев со всей страны. Послевоенные годы – время всеобщего душевного подъема, радостное осознание победы, начало новой мирной жизни.

Всеобщий эмоциональный настрой передался и вернувшемуся с фронта бойцу. Вскоре он встретил хорошую девушку – Клавдию Моисеевну Башкатову, женился. Вырастил дочь Людмилу, сегодня у него двое внуков, 6 правнуков, все они родились в Дагестане.

– Я в Дагестане уже 67 лет, этот край – моя родина. Больше всего мне нравится здесь открытость и доброта людей. Таких людей, как у нас, больше нигде не найти, – говорит он.

Евгений Васильевич в свои 92 года сохранил ясность ума и хорошую память. Он увлекается политикой, знает, что и где происходит в мире.

– В 2018 году я буду вновь голосовать за Владимира Путина, за то, что нас всех объединяет – наша Родина, Россия, Дагестан.

Наталья Бученко